◆活動報告:原発裁判(六ヶ所)◆

安全冷却水系機能喪失事故で露見した重大事故対策の不備

六ヶ所再処理工場では、原発の炉心の燃料を溶かした溶液(高レベル放射性廃液等)を取り扱っています。福島原発事故で広く知られることになったように炉心の燃料は崩壊熱を出し続けますので、冷却し続けなければなりません。福島原発事故直後に政府が各原子力事業者に対して福島原発事故のような重大な事故に対してどの程度の安全裕度があるかの報告を求めたストレステストで、日本原燃が最初に出した報告書の最初に挙げたのが、この高レベル放射性廃液を冷却する安全冷却水系の評価でした。

2022年7月2日、その再処理工場での重大事故防止の要ともいうべき安全冷却水系が、2系統ともに機能喪失した状態が8時間以上続くという事故がありました。この事故を契機としてわかったこと、安全装置が複数あってもだから安全とは言えないこと、日本原燃の運転管理の実情とその能力などについて論じます。

提出した準備書面の内容を基本的にそのまま掲載します。

被告は原子力規制委員会、補助参加人は日本原燃株式会社(六ヶ所再処理工場の運営事業者)です。

☆原告準備書面(192) 安全冷却水系機能喪失事故で露見した重大事故対策の不備

第1 高レベル放射性廃液供給液槽Bの安全冷却水系機能喪失事故

1 事故の概要と事故の性質

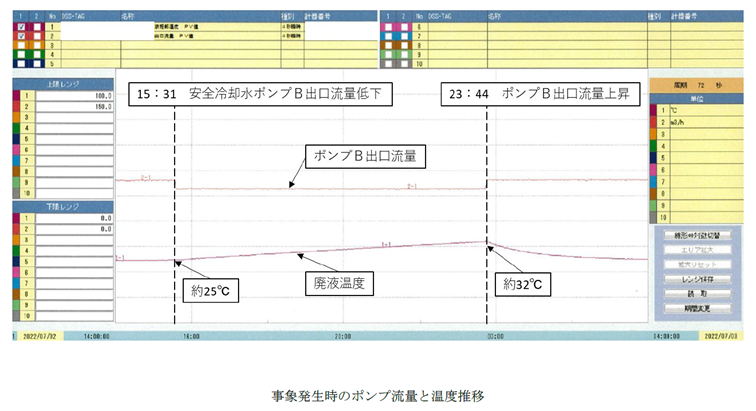

2022年7月2日、本件再処理工場の高レベルガラス固化建屋の供給液槽B(貯槽の容量5m3、事故当時は本件再処理工場で行った試験運転の一環であるアクティブ試験により発生した高レベル放射性廃液2.6m3を貯蔵していた)の安全冷却水系が、15時31分頃から23時44分頃までの間機能を喪失し、高レベル放射性廃液の冷却ができない状態が8時間以上も継続するという事故が発生した(同月4日付「デーリー東北」記事=甲E第144号証の1、2:有料記事でそのまま掲載できません。ご希望の方はこちらからお読みください)。

再処理工場は、原発の炉心を構成する核燃料(使用済み燃料)を剪断し硝酸溶液で溶かした液体状態で扱っている。再処理工場で取り扱う溶液は、原発の炉心と同様に、非常に高いレベルの放射能を持っており、崩壊熱を発する。ただ原発の炉心から取り出した後相当期間が経過しているために放射能レベルも崩壊熱も、炉心にある状態よりも相当程度低くなっているにすぎない。

したがって、再処理工場で取り扱う溶液は、福島原発事故後広く知られることとなった原発の炉心と同様、冷却を続けなければならないものである。

福島原発事故後、当時の原子力安全・保安院が重大事故に対する安全裕度を評価するために実施を求めたストレステストに対して、補助参加人日本原燃が最初に提出した報告書(2012年4月27日付:甲E第107号証)で本件再処理工場について選定した事故はわずか4ケースであったが、その最初に挙げられたのが「安全冷却水系の機能喪失による放射性物質を含む溶液の沸騰」、その次が「安全冷却水系(使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設)及びプール水冷却系の機能喪失による燃料貯蔵プールにおける沸騰」であった(甲E第107号証46〜51ページ、58〜63ページ、原告ら準備書面(147)参照)。本件再処理工場において福島原発事故のような重大事故が現実に起こることを避けるために、要となるのが、安全冷却水系であると考えられているのである。

2022年7月2日の事故は、本件再処理工場において福島原発事故のような重大事故を起こさないための死活的な安全装置である安全冷却水系が、大地震や大津波、火山の大規模噴火といった自然災害も火災も起こっていないにもかかわらず、2系統ともに機能喪失して高レベル放射性廃液を貯蔵する貯槽の冷却が8時間にもわたってできなくなったというものである。このような事態が簡単に起こってしまったことは、被告の原子力の安全確保についての考え方の前提を覆し、被告の規制基準と適合性審査がその根幹部分において誤っていることを示しているというべきである。

2 事故の経緯

補助参加人日本原燃の発表によれば、事故の主要な時系列は以下のとおりである(2022年9月5日付補正報告書=甲E第145号証添付資料3「時系列」参照)。

2022年6月19日から安全冷却水系A系の「内部ループ/冷却コイル注水接続口配管工事」実施のためA系は運転を停止していた。したがって、同日以降、安全冷却水系はB系のみの単独運転状態であった。

同年7月2日18時50分頃、定刻のデータ確認時に、当直員Aが安全冷却水系B系のポンプB出口流量が15時30分頃から低下し、その後安定していることを確認し、それを当直長Aに報告したところ、当直長Aは22時の定刻の確認で再度状況を確認することを指示した。当直長Aが統括当直長Aに報告したところ、統括当直長Aは安全冷却水系B系からの冷却水漏えいを疑い、当直長Aに漏えいの確認を指示した。これを受けて当直長Aは当直員Bに「Y区域」の安全冷却水系B系の漏えいの有無等の確認を指示した。

当直員Bは、20時30分に、「Y区域」の安全冷却水系B系に異常がないことを当直長Aに報告した。

当直長Aは、20時30分に当直員Cに対し、当直員Bとともに「G区域」の安全冷却水系B系の確認を行うように指示し、当直員BとCは、21時頃、当局長Aに異常がないことを報告し、当直長Aはそれを受けて統括当直長Aに安全冷却水系B系の供給ラインからの漏えい等の異常がなかったことを報告した。

当直員Aは22時の定刻のデータ確認時に、供給液槽Bの廃液温度だけが5℃上昇し、通常の変化と違うことを確認し、当直長Aに報告した。当直長Aが、それを統括当直長Aに報告したところ、統括当直長Aは供給液槽Bの安全冷却水供給ラインを中心に再度徹底的に弁の開閉状態を確認するよう当直長Aに指示した。当直長Aが当直員CとDに供給液槽Bの安全冷却水系供給ラインにある流量調整弁を全開にするよう指示し、22時30分に当直員CとDがその操作をしたが、当直員Aがそれでもポンプ出口流量が増加しないことを確認して当直長Aに報告し、当直員CとDは継続して供給液槽Bの安全冷却水供給ラインを中心に弁の開閉状態を確認していた。

当直員CとDは、23時43分、供給液槽Bの安全冷却水供給ラインにある仕切弁が閉止していることを確認し、当直長Aに報告し、当直長Aは統括当直長Aにその旨報告した。当直長Aと統括当直長Aは、冷却水が全停止している場合には安全冷却機能が喪失したこととなる点に思いが至らず、仕切弁の状態の詳細を確認せず、その結果、供給液槽Bへの安全冷却水が停止していたとは認識しなかった。

統括当直長Aは、23時44分、当直長Aに仕切弁全開操作を指示し、当直長Aは当直員CとDに仕切り弁全開操作を指示し、当直員CとDが仕切弁を全開し、当直員Aが安全冷却水系B系のポンプ出口流量が増加したことを確認し、23時50分、当直員Aが供給液槽Bの温度低下開始を確認した。

3 事故原因の究明

補助参加人日本原燃の調査によれば、事故当日、工事中の安全冷却水系A系で溶接作業の準備をしていた作業員Aが配管からの空気の流出を確認したため、工事監督者の指示により、A系の2つの手動弁の閉止作業をしたが、作業員AはB系の仕切弁の操作はしていないと述べており、当該時刻に入域していた協力会社作業員29名、管理区域に入域していた233名にも聞き取りを行ったが、仕切弁を閉止したという者はいなかった(甲E第145号証別添5〜6ページ)。

その結果、補助参加人日本原燃は「当該仕切弁が閉となった原因は、安全冷却水系A系列の工事中に当該仕切弁を安全冷却水系A列の弁と誤認し、誤って閉止操作したことから供給液槽Bへの安全冷却水系の供給が停止したものと推定した。」としている(甲E第145号証別添7ページ)。

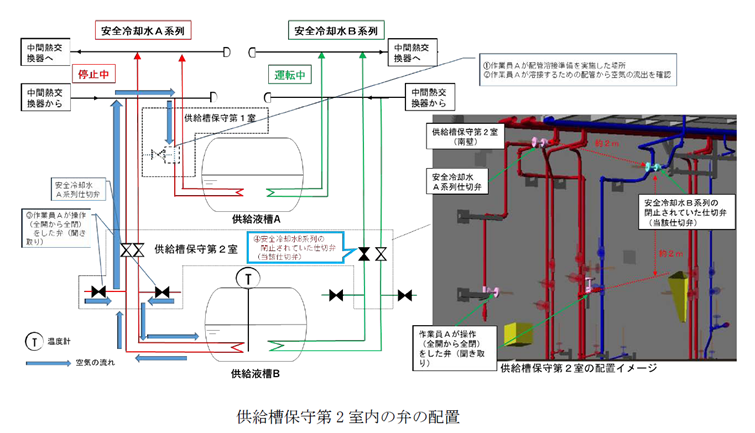

補助参加人日本原燃の報告書によれば、安全冷却水系A系とB系の仕切弁は同じ部屋の中の「近傍」にあった(下図は甲E第145号証添付資料7。これはイメージ図であり実際の配管等の写真ではなく実際の配管等がこのように色分けして着色されているわけではない)。

そして安全冷却水系の系列の識別表示はされておらず、仕切弁の開閉表示もされておらず、施錠管理されておらず操作が可能な状態であった(甲E第145号証別添4ページ)。

第2 安全冷却水系2系統の機能喪失の重大性

1 被告の安全確保の考え方における「多重性」の重要性

原告らは福島原発事故以前から被告ら規制当局の「単一故障指針」を批判し、安全系の多重性・独立性についてもその実効性を疑問視してきたが、被告は、福島原発事故後も単一故障指針を維持し、被告と原子力事業者は、福島原発事故が電源喪失事故であったことから、電源を増やすことが対策だという姿勢を強めており、むしろ福島原発事故後の対策において多重性を錦の御旗のように掲げているように見える。

2 「多重性」による安全確保の幻想

もちろん、理論的には、安全装置が1つであるよりも複数ある方が安全機能が失われる可能性は低くなる。しかし、原子力施設のように重大な事故に至った場合には破局的な被害/事態が生じうる施設においては、安全装置の機能が失われる可能性を極限まで下げる必要がある。

多重性によって同時機能喪失を回避するためには、両系統の物理的な分離/離隔と識別表示は最低限の前提というべきである。

ところが、本件再処理工場では、重大事故対策の要と位置づけられる安全冷却水系の2系列(A系とB系)が離隔されることなく同じ部屋内に並列し、しかも驚くべきことに、2006年から試験運転の一環としてアクティブ試験が行われ、その後は高レベル廃液を貯蔵しているため安全冷却水系は常時運転(供用)され続け、その状態で10数年が経過しているというのに、両系統の識別表示さえ行われていなかった。補助参加人日本原燃が複数系統設けた(多重性を持たせた)安全装置に識別表示をしなかったのは安全冷却水系のみではない。プール水冷却系も、安全圧縮空気系も、安全冷却水系と同様、使用済み燃料がプールに保管され、高レベル廃液が貯蔵されているのであるから10数年にわたり常時運転状態にあったにもかかわらず、この事故まで識別表示をしていなかったのである(甲E第145号証別紙「原子力施設故障報告書」4ページ=下図参照)。

重要な安全装置で本件事故前から識別表示を実施していたのは非常用所内電源系等のみである(同上)。要するに福島原発事故が電源喪失事故であったから、電源だけは対応するが、それ以外の安全装置は重要なものであっても対応する必要はないという姿勢だったのである。

事業者がこのような姿勢では、安全装置を複数系統設けても、それ故に同時故障が起こる可能性が十分に低くなるとはとてもいえない。現に、通常複数同時故障を想定するような大地震も大津波も火山の噴火も火災も起こっていないのに、簡単に安全冷却水系という再処理工場で重大事故を防ぐための要となる安全装置で同時機能喪失が起こっているのである。

事業者の運転管理がこのようなありさまでは、安全装置の多重性を持たせることで安全が確保できるとはいえず、多重性があるから同時故障を想定する必要がないという考え方は、原子力施設においては合理性を有しないというべきである。

被告は、それは詳細設計ないし運転管理の問題であり基本設計の問題ではないと主張するであろう。しかし、基本設計以外のことがらについて現実に期待できないことを前提として基本的設計方針を定めること自体が誤りというべきである。福島原発事故が発生して、基本設計に対する考え方が変化したように、安全確保の考え方の前提が現実には存在しないのであればやはりそのことを踏まえて基本設計のあり方を変えていかねばならないというべきである。

第3 より深刻な事故の危険性

1 長時間にわたり対応できなかったことの深刻さ

供給液槽Bの安全冷却水系両系統の機能喪失事故では、8時間にもわたってその状態が続いたこと自体が衝撃的である。

それに加えて、補助参加人日本原燃は、再処理工場の重大事故防止の要と位置づける安全冷却水系A系を工事のために停止し、その結果安全冷却水系がB系1系統の単独運転状態にあるにもかかわらず、データ確認を通常どおり4時間に1回にとどめ、しかも18時50分頃に流量低下という明確な異常を検知したにもかかわらず次のデータ確認は4時間後のままでそれ以前の確認を要求せず、さらに驚くべきことには、安全冷却水系B系の仕切弁が閉止されているという報告を受けた統括当直長Aも当直長Aもそれにより安全冷却機能が喪失するということに思い至らなかったというのである。

また、統括当直長A及び当直長Aが安全冷却水系からの漏えいという重大な事態を疑ったというのに、当直員による漏えいの有無の確認に(18時50分から21時まで)2時間10分もかかり、供給液槽Bの安全冷却水系B系に絞って弁の開閉状態を確認するよう指示がされてから仕切弁閉止を発見するまでに(22時から23時43分まで)1時間40分あまりもかかっている。

2 より深刻な事故の可能性

被告と補助参加人は、本件事故以降、供給液槽Bについては事業指定ベースの解析では冷却機能喪失から24時間で沸騰に至るとしていたのを、現実的に評価すれば沸騰に至らないなどとして、本件事故が大した事故ではなかったかのように言いつくろっている。

しかし、安全冷却水系は多くの貯槽類について共通のものであり、同様の事故は別の場所でも同様に起こりうる。本件事故は、適合性審査に出された解析でももともと冷却機能喪失から沸騰まで一番速い機器でも23時間とされていた高レベル廃液ガラス固化建屋の貯槽で発生し、しかも貯蔵していた高レベル廃液はアクティブ試験から貯蔵を続けている保管期間が長い(したがって崩壊熱のレベルが低い)ものであったから、温度上昇が少なくて済んだ。だが、精製建屋のプルトニウム溶液では補助参加人の解析でも沸騰まで11時間、臨界安全性が保証できなくなるまで約38時間とされている。分離建屋の高レベル廃液では補助参加人の解析でも沸騰まで15時間、ルテニウムの気化すなわち放射性物質の放出が始まるまで88時間とされている。これらのより事故進行が速いと想定されている貯槽類で同様の事故が起こったらどうなるだろうか。被告の変更許可により本操業が開始された後には、貯蔵する高レベル廃液も、アクティブ試験の際の廃液のような長期間貯蔵した後のものではなく、より放射能も崩壊熱も高いものとなるのである。

この事故が起こる前は、あくまでも補助参加人の解析ではということであっても、冷却機能喪失から沸騰に至るまで最も速い機器でも11時間という数字は、事故対応に相応の余裕があると感じられた。しかし、冷却機能喪失からほとんど無為に8時間もの時間が浪費されるという事態を目の当たりにすると、そしてこのような補助参加人がその後の対応は迅速に、あるいは少なくとも対策評価で示された時間どおりにできると期待することはできないことを考えると、沸騰から蒸発乾固に至る大事故のストーリー、あるいはそこからプルトニウム溶液系では臨界事故であったり、それ以外でも想定されていない事態(さらなる人為ミス等)が生じることが現実味を帯びてくる。

補助参加人日本原燃が今回の事故を重大なものではないかのように考えているとすれば、次には本当に重大な事故に至る危険があるというべきである。

第4 日本原燃の技術的能力

1 安全冷却水系の重要性についての認識の欠如

最初にも述べたように、再処理工場においては、福島原発事故のような重大事故を防ぐための安全装置として、高レベル廃液の崩壊熱を冷却する安全冷却水系は極めて重要なものである。

それにもかかわらず、A系が停止されてB系の単独運転をしている、すなわちB系に何か異常が起きれば直ちに安全冷却水系が機能喪失し高レベル廃液を冷却できなくなるという状態のときに、その運転状態の確認を4時間に1度で済ませ、しかも驚くべきことにポンプ出口流量の低下という異常を検知した後でさえ小刻みに状況確認をしようとせず予定された4時間後までデータ確認をしなくていいという対応をしていること、そして現場の最高責任者と考えられる統括当直長が(当直長も)B系の仕切弁が閉止していたと聞いてもなお、それで安全冷却水系の機能喪失に至るということに思いが及ばなかったということは、補助参加人日本原燃において本件再処理工場の運転に携わる者、それもその幹部責任者において安全冷却水系の重要性を認識せず、あるいは知識としてはわかっていても実際には甚だ軽んじた扱いをしていることを示している。

このような者が原子力施設の運転に携わっているということ自体、驚きであり、不適当というべきである。

2 現場の事態把握・調査能力の欠如

供給液槽Bの安全冷却水系機能喪失事故では、系統の漏洩の有無の確認作業に2時間10分、さらに供給液槽Bの安全冷却水系B系と対象を絞っての弁の開閉確認に1時間40分あまりもの時間を要している。

このような状況では、異常が検知されても、その異常が発生した箇所の特定や現場の実情把握が速やかにできず、事故対応がスムーズにできることを期待できない。

福島原発事故後の被告の規制基準や適合性審査では、重大事故に至る事故の拡大防止対策、放射能放出抑制対策について、福島原発事故前は建前としてとられていた常設自動の機器による対応を求めるという姿勢を投げ捨てて、可搬式の機器を用いて運転員・作業員が積極的に介入することに頼ることとされる傾向が甚だしい。その方針にはそもそも強い疑問があるが、少なくとも補助参加人日本原燃の実際の事故対応を見れば、運転員・作業員の積極介入により事故の拡大を防止することは期待できない。

3 プラント管理能力の欠如

供給液槽Bの安全冷却水系機能喪失事故で、補助参加人日本原燃が、再処理工場において重大事故を防止するための安全装置の中でも重要な位置づけを持つ安全冷却水系、プール水冷却系、安全圧縮空気系などについて、系統の識別表示をしないままでいたことが判明した。本件再処理工場の使用済み燃料プールに使用済み燃料を現に受け入れ、アクティブ試験開始後高レベル廃液を貯蔵して、安全冷却水系、プール冷却系、安全圧縮空気系を常時運転する状態となってすでに10数年もの年月が経っているにもかかわらず、である。系統の識別表示は、複数系統の機器、多重性を持たせる機器の運転管理ではイロハのイのようなものであり、それさえできていない(する気がない)ことはプラント管理者として失格というほかない。

また、この事故の際に、現場の最高責任者と見られる統括当直長は、安全冷却水系B系からの漏えいを疑っているが、プラント運転者がこのような判断をすることは信じがたい。

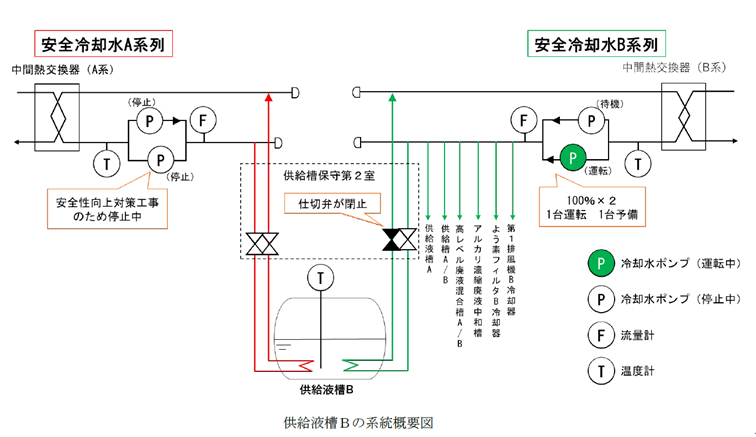

上の概念図(甲E第145号証添付資料1)でわかるように、計測されているのはポンプ出口流量であり、それが下図(甲E第145号証添付資料2)のように減少し、しかもその後安定した状態にあったのである。

流量計よりも先の部分で漏えいがあれば、少なくとも初期は流量は増大する(ポンプの能力が同じで漏えいにより系統の圧力が下がる/ポンプの吐出に対する抵抗が小さくなるのであるから、理論的に当然に流量は増大する)し、漏えいがあればそれは自然になくなるということは考えにくいので流量が安定しているということは考えがたい。むしろ弁閉止による流路閉塞があれば流量が減少し(ポンプの能力が同じで流路の一部が閉塞すれば系統の圧力が上がる/ポンプの吐出に対する抵抗が大きくなるのであるから、理論的に当然に流量は減少する)、かつその流量は一定になるはずである。すなわち、少なくとも補助参加人が公表した上図の「事象発生時のポンプ流量と温度推移」のような流量がいったん増加することなくストンと落ちその後一定というデータ(チャート)を見れば、まず弁の閉止を疑うのがプラント管理者の常識であり、それに思い至らず逆に漏えいを疑うというのでは、その能力が疑われる。

4 まとめ

被告は、補助参加人日本原燃に重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置をするために必要な技術的能力その他の再処理の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること(原子炉等規制法第44号の2第1項第2号)を認めて本件変更許可を行ったが、上述の点に代表的に見られるように、供給液槽Bの安全冷却水系機能喪失事故で判明した補助参加人日本原燃の技術的能力の欠落状況を見れば(なお、補助参加人日本原燃の技術的能力の欠落を示す事実は他に多数あり、例えば原告ら準備書面(175)でもそれを紹介している)、被告の判断が誤りであることが容易に理解できる。

以上

**_**![]() **_**

**_**